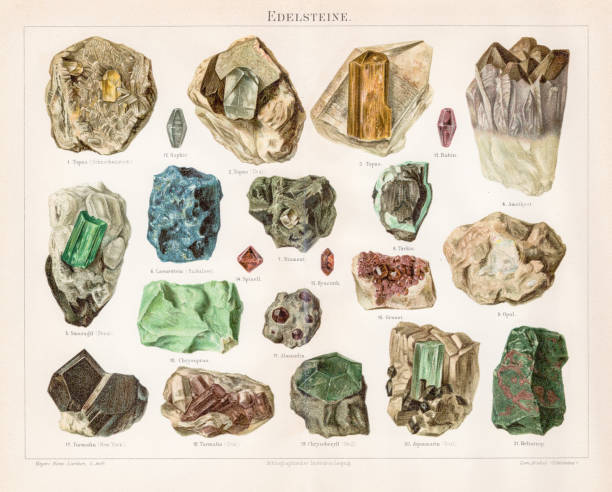

「きゃー、綺麗!」こんな言葉で終わってしまうことも少なくない色とりどりの宝石たち。ダイヤモンドにルビー、サファイア、エメラルド、それぞれの宝石には古来から伝わるさまざまな言い伝えや歴史があります。

科学的な裏付けは一切なくとも、宝石にはそれぞれのロマンが詰まっています。宝石に関する文化や伝承は時代とともに変化してきましたが、そのミステリアスな物語は各地に伝わる書籍を通して触れることが可能です。

ヨーロッパやアジア、中近東、それぞれの地域に伝わる宝石にまつわるエトセトラ、今回は古代の百科事典といわれる『博物誌』に記載されている初期宝石学、そして興味深い宝石のエピソードをご紹介していきたいと思います。

人類初の百科事典?『博物誌』とは

宝石に関するおとぎ話を古代ローマの書物を通して触れてみよう。

古代ローマでどんな宝石が愛でられており、どんな効力があると信じられていたのか?それらの答えはプリニウスの『博物誌』に全て要約されています。私たちにとってはそこまで馴染みのある書籍ではありませんが、現代科学では図れない宝石の魅力を考察することはまさにロマンそのもの。

ここではまず本題に入る前にプリニウスとは?『博物誌』とはどんな書物なのかということに触れていきたいと思います。

プリニウスとはどんな人物?

ガイウス・プリニウス・セクンドゥス(大プリニウス)は、紀元23年頃、不安定な政情にあった北イタリアに生まれました。プリニウスはドイツへの赴任中、短期間ながらも兵役につくこともありましたが、ヴェスパシアヌス帝のもとで多くの書を執筆することになります。プリニウスの著書の中では『博物誌』がもっとも知られていますが、この他にも歴史書や文法に関する書籍も執筆しています。

代弁家を目指して法律の勉強をしますが、結局のところ学問への探求が彼を偉大な博物学者にするのでした。プリニウスは勤勉な読書家で、どんな時も2人の秘書とともに行動し、1人は口述筆記を、もう1人はプリニウスに本を読み聞かせるという日々を送っていたそうです。

なお、彼はヴェスヴィオ火山が噴火した際の一酸化酸素中毒で、ポンペイから約4.5キロ南西に位置するスタビアエの街の浜辺で死去したと言われています。(死因については諸説あり)

『博物誌』とはどんな書物?

パブリック・ドメイン, リンク

『博物誌』とは77年に完成した全37巻からなる百科全書です。天文、地理、植物、薬草、鉱物、絵画、美術などのあらゆる文化や、自然界の歴史を網羅する書籍であり、史上初の刊行物でもあります。15世紀には活版印刷技術が発達したおかげで多く印刷され世に渡りました。

『博物誌』には、100人の著者によるおよそ2000巻の本(その大半は現在に伝わっていない)を参照し、そこからピックアップした2万の重要な事項が収録されています。

中には「誰かがこう言っていた」という不確かな伝聞まで記されており15世紀以降は多くの否定的な意見が出たといいます。しかし、プリニウスは正確性には欠けるものの生産性に長けた人物だったということで、中世までは彼の著書が多く引用され、宝石学発展の礎になりました。

日本語でも『博物誌』を紹介した本は複数出版されており、小説家でありフランス文学者である澁澤龍彦作の『わたしのプリニウス』がおすすめです。

『博物誌』の中から比較的日本人に刺さりやすい箇所のみ抜粋したもので、プリニウスの驚天動地な世界観を親しみやすいエッセイへと消化しています。(それでも理解に及ばない記載は多いのですが)原本を打破できそうにない方は、まずこちらを読んでみてはいかがでしょうか。

博物誌に記述された分野

時の鍛錬に耐えてできあがったのが全37巻。古代ローマ人もしくはギリシャ人の誰もが成しえなかった、あらゆるジャンルの事象をまとめあげる偉業を遂げたプリニウス。さて、ここでは『博物誌』にはどのような分野の記述がどの巻に書かれているのかをざっとまとめていきましょう。

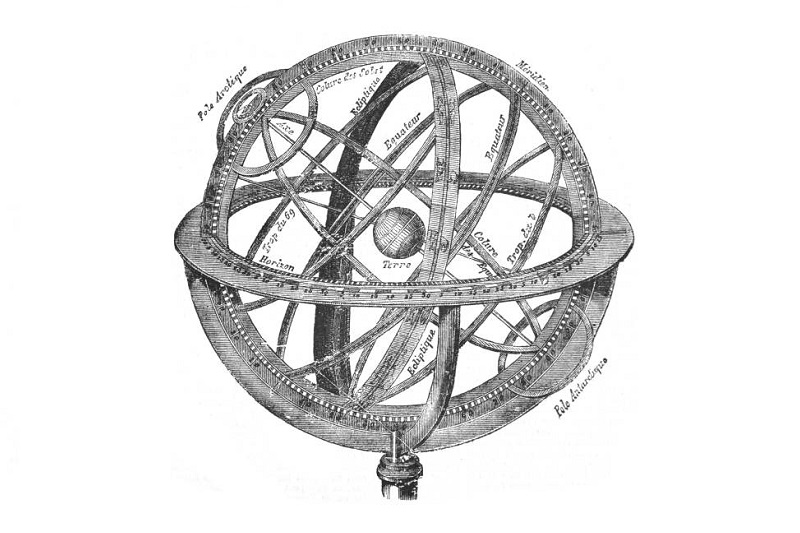

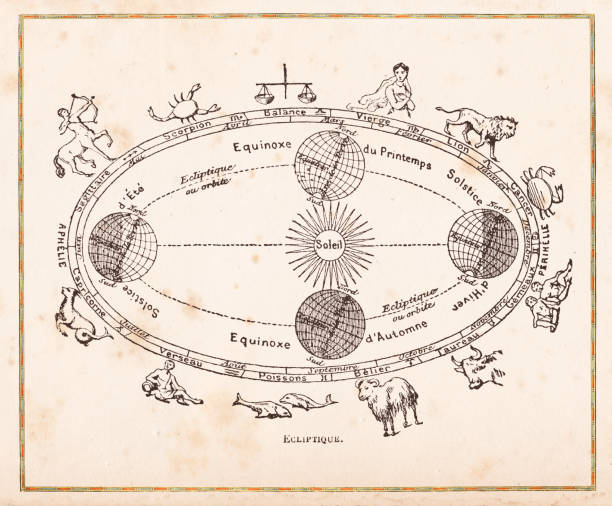

第2巻 天文学

ここでは虹の七色が屈折による結果だということも述べられています。学者らしい記述の他にも、天から牛乳や血の雨が降るなど荒唐無稽なことも記載されています。

第3~6巻 地理学

スリランカのタブロバネ島には金銀、宝石で溢れ、そこに生きる人々は100歳まで生を全うしたなどの興味深い記述もあります。

第8~11巻 動物学

大きな分類法に沿い、小さな昆虫から哺乳類までを分類。なおヒトに関しての記載は第7巻の中で人間学として生殖から各部族の身体的特徴などに触れています。

実在する生物に混ざって、ペガサス、ユニコーン、スフィンクス、サラマンダーといった架空の生物も記されており、中には「インドには逆脚の8本の指を持つ大男がいた」など奇怪な記述もあります。

第12~27巻 植物学

プリニウスの『博物誌』の中でもっとも大きなウェートを占めているのが植物学の項目です。ドルイド教における貴重な薬草であったヤドリギから農作物として食される植物まで、さまざまな記載があります。

第28~29巻 医学

当時のローマには元奴隷身分の者やしかるべき機関で医学教育を受けずに医師を自称する者も多く、現代以上にモラルが崩壊した世界だったようです。迷信が医学と結びついていた当時の状況をアイロニックに表現しています。

第30巻 魔術

医学と魔術は紙一重。『博物誌』の中でも特に興味深い章であり、マギと呼ばれる魔法使いを痛烈に批判しています。ちなみにマギはペルシャ出身で占星術や哲学を駆使しながら人々に教えを解き、ある者は皇帝ネロの宴にも参加したそうです。

第35巻 芸術

プリニウスは美術を一つの科学として捉えていました。なお、当時のローマの家庭では古い時代の肖像画を飾ることが流行していたそうです。ただし、プリニウス本人は「芸術としての自画像は時代遅れである」とコメントを付け加えています。

第37巻 宝石学

ようやく登場した宝石に関する記述です!(なお、鉱物という項目は第33巻に記載されています)

宝石の美しさだけでなく、歴史的観点やその医学・薬学的効能にも迫りますが、もちろん現代の宝石学では全くの冗談としか受け止められないようなプリニウス流の疑わしき記載が満載です。たとえば、ロッククリスタルについては「壮絶な寒さで結晶が固まった」と記述されています。

トルマリンに関しては『博物誌』で歴史上初めてその存在が言及されました。面白い歴史的記述として、将軍ポンペイは戦勝を記念して長さ4フィート、幅1フィート(約1.2m×約30cm)ものチェス盤を注文し、その駒は全て美しい宝石でできていたといいます。

宝石ごとのエピソードは後編でじっくりご紹介していきます。

まとめ

- プリニウスは古代ローマの博物学者。『博物誌』以外に歴史書や文法に関する書籍も執筆した。

- 『博物誌』は全37巻からなる百科全書であり、史上初の刊行物。

- 天文、地理、植物、薬草、鉱物、絵画、美術などのあらゆる文化や、自然界の歴史を網羅する。

- 現代科学ではあり得ない空想と伝説が入り交じった独特の世界観で記述される。

『博物誌』は西洋における美術、文学などさまざまな分野を網羅する古代版のウィキペディアとして機能していきます。現代では伝わっていない(現存していない)美術品や建築物、言い伝えを知る上では欠かせない情報源ですが、はたしてどこまでがプリニウスの空想や虚言なのか、そのあたりの線引きはやはり難しいようです。

正直なところ『博物誌』を精読するのはなかなかハードワークになりますが、科学的な面では図れない宝石の面白さやパワーストーンの起源ともいえる記述が満載なのがその魅力。

後編ではプリニウスが記した興味深い宝石のエピソードをご紹介していきます!

大切なジュエリーを少しでも高く売りたい方へ

買取店を回らず高く売りたい方は、未来宝飾MARKETの「ジュエリーオークション買取」にお任せ下さい。お送りいただいた商品を、お客様に代わってオークションへ出品します。送った後はお家で落札結果を待つだけ!スピード重視の「宅配買取」もございます。

- オークション買取だから価格が競り上がる

- フリマアプリと違って「売れるタイミング」「価格交渉」のわずらわしさが無い

- プロのバイヤーが競るから相場が分からなくても安心◎

- 査定・返品送料・キャンセル料0円

関連記事

- 『博物誌』から学ぶ古代ローマの宝石学<後編>

- ダイヤモンドにエメラルド、宝石に隠された薬効の真偽に迫る!

- オパールは不吉な宝石?詩人に愛されたまどろみの宝石の伝説とは?

- シグネットリングが人気!その歴史と着用ルールを解説

- 養殖真珠の歴史を振り返る!御木本以前の養殖真珠の歴史【1】

- ローズカットダイヤモンドとは?研磨の定義から、その歴史と価値に迫る