宝石はまさに唯一無二、スペシャルな魅力があります。マイナスイメージのインクルージョンが瑕疵(かし)であることには変わりありませんが、別の角度で見つめたら、まるで宝石の中の小宇宙。

インクルージョンがあるからこそ、審美性が評価されたり、独特の魅力を開花する宝石も少なくありません。宝石好きの皆さんならば、「ウンウン」と首を縦に振ってくれるはず。

今回のテーマはインクルージョンが織り成す宝石の芸術作品「トラピッチェ」についてです。トラピッチェといえばエメラルドですが、実はエメラルドだけに見られるものではないことをご存知でしたか?

エメラルドの異端児トラピッチェエメラルド

GOODな抹茶カラーのバディーに、6本の黒い筋が放射状に走るアイツ。エメラルドもカラーやクラリティによってピンキリですが、その中でも希少性とインパクトの強さでピカイチの人気を誇るのがトラピッチェエメラルドです。

魅惑的なトラピッチェ模様はルチルなどの針状結晶による星状のアステリズムとは異なり、全く別のプロセスにより形成されるパターンといえるでしょうか。ここではトラピッチェエメラルドのイロハを分かりやすく解説していくので、レア宝石愛好家の方、5月生まれの方は必見です!

トラピッチェとは?

基本的にトラピッチェ模様を呈する宝石は以下のような特徴があるものになります。

①中心で交差し、そこから黒い不純物による境界線が伸びる。

②有機物の樹枝状に広がるインクルージョンを有する。

③高い対称性がある。

言葉で言われてもピンときませんが、トラピッチェエメラルドのイメージを思い浮かべていただければ想像がつくと思います。

「トラピッチェ」の語源

トラピチェもしくはトラピッチェ。「何語かしら?」と疑問に思う方は少なくないと思います。カタカナでトラピッチェと書いても全くピンと来ませんが、こちらは造語ではなく列記としたスペイン語になります。

「Trapiche」という単語がその語源となっており、圧搾機という意味を持つ、スペイン語学習者でも素通りしてしまう高難度の単語です。ようするにオリーブやサトウキビなどを圧搾する際に利用する機械の歯車模様を持つ宝石が、トラピッチェと呼ばれるわけですね。

元々エメラルドはスペイン語圏のコロンビアで発見されたため、インクルージョンにスペイン語名が付けられることは少なくありません。今回のテーマである「Trapiche」以外にも高品質のコロンビア産エメラルドに見られる油滴模様は、日本でも「Gota de aceite(=油の滴、ゴタ・デ・アセイテ)」と呼ばれています。(どちらも日本ではカタカナ表記になります)

トラピッチェエメラルドのタイプ

パッと見ただけで思わずゾクゾクしてしまう個性的なルックスのトラピッチェエメラルドですが、大きく分けると2パターンに分類可能です。

Aタイプ…エメラルド中心部にある六角形のコアから、放射状に黒い輻(や)が走るパターン。もっとも一般的なタイプです。

Bタイプ…中心のコア部分と放射状に走る黒い輻部分がエメラルドというバージョンもあり、逆トラピッチェエメラルドと呼ばれています。

なお、トラピッチェエメラルドには中心に六角形のコアを持っているものと持たないタイプがあります。産地の違いでコアが出現するわけではないため、産地を特定する要素にはなりません。

トラピッチェの放射模様は多くの変位型を持ち、なおかつレアな形状に研磨されたものが高価で取引されるため、マニア心くすぐるレアストーンとして愛されています。

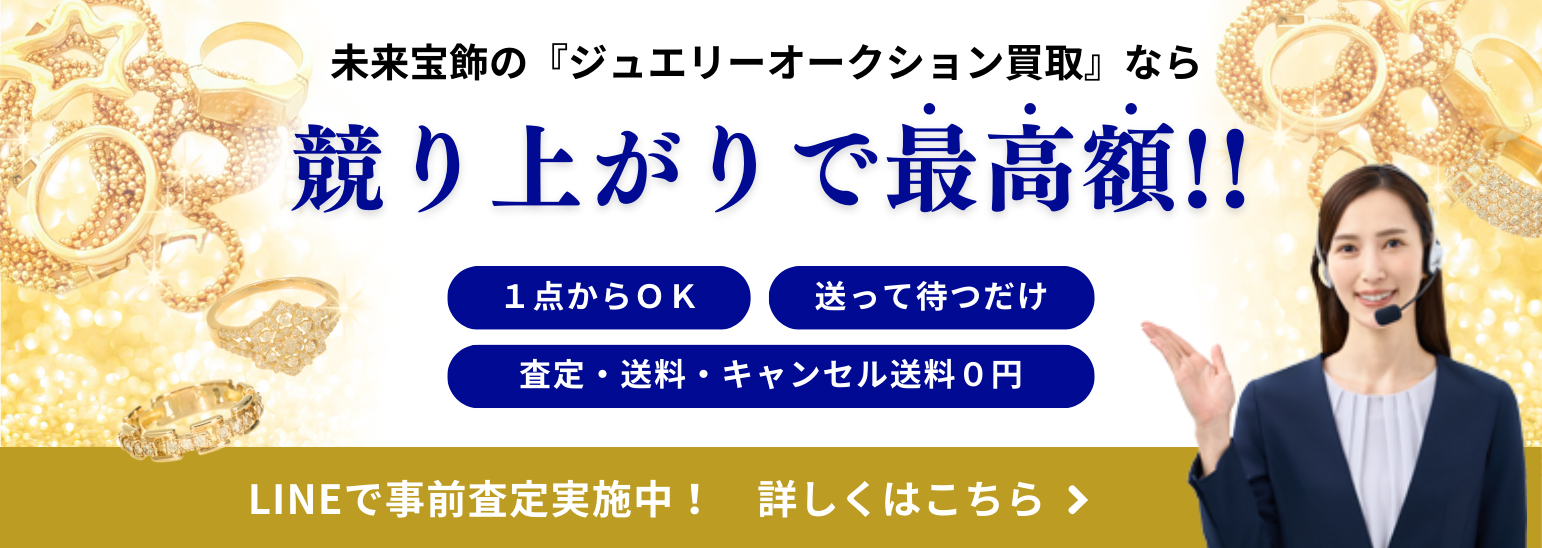

なお、トラピッチェエメラルドには平行に走るインクルージョンの影響で、キャッツアイ(※1)効果が見られる場合もあります。これはインクルージョンの状態にあわせて、ネコ目効果を上手に引き出せる研磨師の技量にも依存します。

(※1)宝石に光を当てると、猫の目のような光の筋が現れ、宝石を動かすとその筋も動く光学現象のこと。

トラピッチェエメラルドの歴史

その歴史を紐解いてみると、1879年にフランスの鉱物学者であるÉmile Bertrand(エミール・ベルトラン)がコロンビアのMuzo(ムゾー)鉱山で発見した不思議なエメラルドについて、フランス地質学会で報告したことに始まります。

昔はコロンビアのMuzo, Coscuez,Peña Blanca 鉱山でしか見つからないとされていた時期もありました。(なお、Chivor, Gachara 鉱山では見つかっていないようです)しかし、近年ではブラジルやマダガスカル、パキスタンなどでも発見されており、トラピッチェエメラルドがコロンビアに限るということはないようです(マダガスカルのものは、エメラルドというよりもグリーンベリルのものが多いといいます)

なお、トラピッチェエメラルドが発見されてから100年以上が経過した1995年には、ビルマのMong Hsu(モンスー)鉱山で初めてトラピッチェルビーが発見されました。

トラピチュ模様はどうやって生まれるのか?

トラピッチェエメラルドが形成される理由は、結晶が成長する過程で黒い不純物(インクルージョン)が結晶の結合部に入り込むことで、60度間隔の放射パターンを生むためだと考えられています。

その模様が形成されるメカニズムについてはさまざまな議論があります。エメラルドが放射状に成長する過程で閉じ込められた変成岩(片岩)の一種という説や、その黒い不純物は炭素(グラファイト)であるとも言われています。

また、中央部分のコアは緑色に加えて無色のベリルである場合も多いようです。どちらにしても美しいトラピッチェ模様は原石の状態では審美性が高くないので、その不純物によるラインを活かすカボションをいかにして施せるかがキーポイントになっていきます。

また、模様は必ずしも原石の中心部分に浮かび上がるわけではなく、全体にその模様が広がるわけでもありません。そのため、原石を見つけるのが至難の業であることも付け加えておきましょう。

トラピッチェエメラルドに施される人為処理

エメラルドには当然のように含浸処理が施されていますが、トラピッチェエメラルドに対してもその審美性を高めるために多くの人為処理が施されています。(それだけ低品質の宝石が多いということなのでしょう)

オイルやエポキシ樹脂などで含浸された宝石も少なくなく、無色のベリル(ゴシェナイト)に対してプラスチックでコーティング処理をしたものも確認されています。

エメラルド以外にもあるトラピッチェ系宝石

前項ではトラピッチェエメラルドに焦点を当ててきましたが、実際は多くの宝石で同じようなトラピッチェ模様が確認されています。SNS映えする宝石ばかりですが全てとってもレアな宝石ばかり。皆さんはどのトラピッチェ宝石がお好みですか?

トラピッチェを形成する宝石まとめ

トラピッチェ=エメラルドと思われがちですが、他にもトラピッチェ模様が現れる宝石が存在します。いくつか例を挙げてみましょう。

- ベリル(エメラルド、ビクスバイト、アクアマリン)

- コランダム(ルビー、サファイア)

- トルマリン

- クォーツ(水晶、アメジスト、スモーキークォーツなど)

- スピネル

- ガーネット

上記のような立法晶系、三方晶系もしくは六方晶系に属する宝石は、たびたびトラピッチェ模様が浮かぶ場合があります。ただし、宝石の種類によってその模様が浮かび上がる不純物(インクルージョン)や過程には差異があるようです。

京都の亀岡市で産出されるコーディエライトは美しい桜模様を浮かばせるため、桜石と呼ばれていますが、こちらもトラピッチェ形の一種といえるでしょう。驚くべきことに、ダイヤモンドにもトラピッチェを思わす模様が浮かぶ宝石が存在しており、こちらはジンバブエで産出しています。

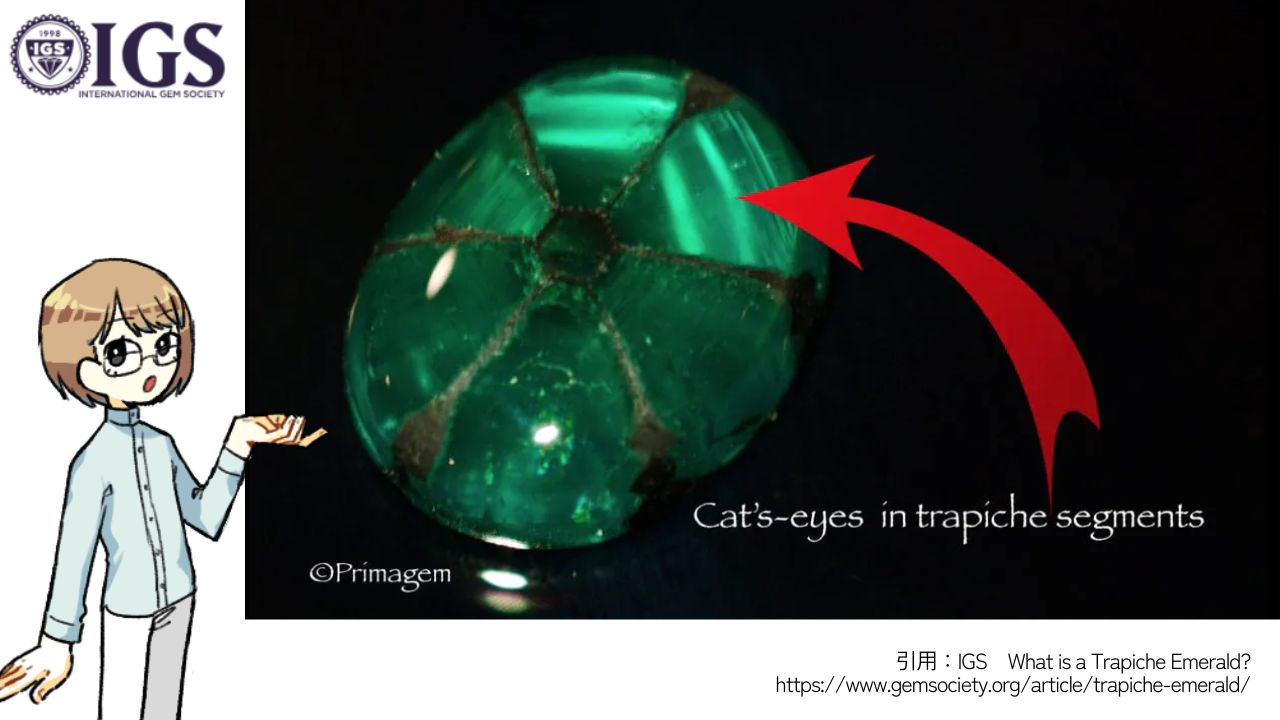

トラピッチェに似た模様を呈する宝石

カラーゾーニングや内包する針状のインクルージョンなどが原因となるタイプはトラピッチェとは敢えていわずに、『Trapiche-like』と形容する場合もあるようです。日本語に訳すと、トラピッチェ様(よう)やトラピッチェタイプなどになると思います。

たとえば黄金色に輝くルチルを大量に含有するクォーツは魅惑的なトラピッチェ模様を形成することがあり、想像しやすいと思います。そのほかにも、ロードクロサイト、ペッツォタイト(※2)、ダイヤモンド、キャストライトなどはトラピッチェ様宝石の例といえるでしょう。

(※2)セシウムを多く含有するピンクオレンジ色のベリルの変種。

どこまでが「トラピッチェ」でどこからが「トラピッチェ様」なのかは不透明な部分もありますが、どちらにしても希少であることには変わりない個性あふれる宝石です!

トラピッチェ宝石の価値は?

トラピッチェエメラルドを例に取ってみましょう。クリアで美しいエメラルドグリーンの石はやはり評価が高いです。そして、皆さんもご存じの通り「Jardin(=庭、ジャルダン/ハルディン)」と呼ばれるくらい多くのインクルージョンがあるエメラルドですから、そのクラリティも重要な評価規準になります。

私たちはトラピッチェエメラルドの評価を下す際、意識的に美しい歯車模様や対称性に重点を置きがちですが、実際のところはカラット数やトリートメントの程度の方が評価に影響を及ぼします。もちろん同じカラー、クラリティ、カラット数であれば、途切れた模様のトラピッチェエメラルドよりも完全な六つの条線を持つ宝石の方が価値は高くなりますが……。

ジェムショーなどでトラピッチェ系の宝石を目にすることは多いと思いますが、その際は模様だけでなく、宝石全体のクオリティーにも目を配りお目当ての宝石をチョイスしてみてくださいね。

まとめ

- 中心から放射状に黒い境界線が伸びるタイプ、中心のコア部分と放射状の輻部分がエメラルドになっているタイプの2つがある。

- 中心部にある六角形のコアは全ての宝石にあるわけではない。

- 有機物によるインクルージョンが6本の条線を描き放射状に広がる。

- エメラルド以外にも複数の宝石でトラピッチェ模様が確認されている。

- 中には「トラピッチェ様」とされるパターンを持つ宝石もある。

- 模様よりもカラー、クラリティ、カラット数で評価が決まる。

トラピッチェエメラルドに代表されるトラピッチェ系宝石は特にコレクター向きの商品ですが、最近はトラピッチェ系宝石をジュエリーに消化するデザイナーも増えており、個性豊かなリングやペンダントトップなどを見かけることも多くなりました。

一般層にはなかなか刺さりにくい宝石かもしれませんが、宝石を愛する者、宝石学を学ぶ者にとっては、トラピッチェ模様が形成されるメカニズムや多彩なパターンはまさに唯一無二の魅力。なかなかクオリティーの高いトラピッチェ系宝石に出会えることは少ないですが、特にカラットの大きな宝石は希少価値があるので、今後のジェムショーやオークションは要チェックです。

大切なジュエリーを少しでも高く売りたい方へ

買取店を回らず高く売りたい方は、未来宝飾MARKETの「ジュエリーオークション買取」にお任せ下さい。お送りいただいた商品を、お客様に代わってオークションへ出品します。送った後はお家で落札結果を待つだけ!スピード重視の「宅配買取」もございます。

- オークション買取だから価格が競り上がる

- フリマアプリと違って「売れるタイミング」「価格交渉」のわずらわしさが無い

- プロのバイヤーが競るから相場が分からなくても安心◎

- 査定・返品送料・キャンセル料0円

関連記事

- シルキーサファイアとは?人気の理由を徹底解説

- プリズマティンとは?玄人の心をくすぐるレアストーンの特徴とその魅力

- クォーツとは?宝石の種類と処理を解説<前編>

- ヒスイとは?二種類のヒスイの違いと人工処理の種類、分類を解説

- ジェダイスピネルとは?その特徴と産地、アジア圏で流行の理由を考察

- デマントイドガーネット 特徴と歴史、産地による違いを解説!