「本物の真珠」と聞いて、皆さんはどのような真珠を思い浮かべますか?多くの人が、

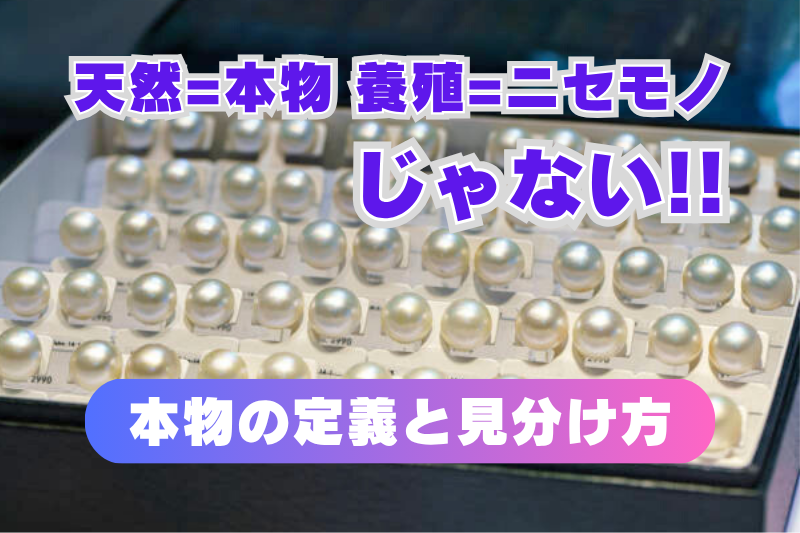

天然=本物 養殖=ニセモノ

と考えがちですが、実はこの認識は誤りです。天然真珠は人の手を加えずに自然の中で偶然生まれるため、採れる確率はごくわずか。現在市場に流通している真珠のほとんどは“養殖真珠”であり、天然真珠は非常に限られた数量しか存在しません。

本記事では、GIA(米国宝石学会)など信頼できる情報をもとに、天然・養殖・模造真珠の違いと、価値を見分ける3つの基準をわかりやすく紹介します。

天然・養殖・模造真珠の違いを正しく理解しよう

真珠の価値や種類を正しく理解するためには、まず「天然」「養殖」「模造」の違いを知ることが大切です。この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 天然真珠は自然の奇跡!市場にはほぼ出回らない

- 養殖真珠は自然の力で作られる“現代の主流”

- 模造真珠は人工素材で作られた“似せ物”

天然真珠は自然の偶然によってのみ生まれる希少な存在で、現在ではほとんど流通していません。一方、養殖真珠は人の手で貝に核を入れ、自然の力で形成される“本物の真珠”です。模造真珠はガラスやプラスチックなどの人工素材にパール塗装を施したもので、あくまで見た目を模した装飾品です。

これら3つは見た目こそ似ていても、生成過程も価値もまったく異なります。ここからは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

天然真珠は自然の奇跡!ほぼ出回らない

天然のパールを使用したハノーファー王家のティアラ(太平洋産真珠、ドイツ、1830年頃)

引用元:LOSTINJEWELS Pearls of Qatar Museums in Moscow: About the Exhibition

天然真珠とは、人の手が一切加わらず、貝の体内で偶然に生成された真珠を指します。貝が外敵や異物を取り込むと、それを守るために真珠層(アラゴナイト※1とコンキオリン※2)を分泌し、長い年月をかけて層が重なっていきます。このような偶然の自然現象によって生まれるため、天然真珠が採れる確率は極めて低く、現在ではごくわずかしか存在しません。

さらに、偶然に形成されるため、その形状は多くが不規則です。ほとんどの天然真珠は楕円形や個性的な形をしており、美しい球体になるものは極めて稀です。完璧なラウンド形が見つかるのは何万個に一つともいわれ、その希少性は宝石の中でも群を抜いています。

現在の市場で流通している真珠のほとんどは養殖によるもので、天然真珠は主にアンティークジュエリーや王室コレクション、博物館で見られる貴重な存在です。自然が生み出した奇跡の証として、今も多くの愛好家や研究者を魅了しています。

※1アラゴナイト:炭酸カルシウムの一種で、真珠層の主成分。結晶構造が光を反射して真珠特有の光沢を生む。

※2コンキオリン:貝が分泌するタンパク質で、真珠層の「接着剤」のような役割を持つ。層を結合して真珠の強度を保つ。

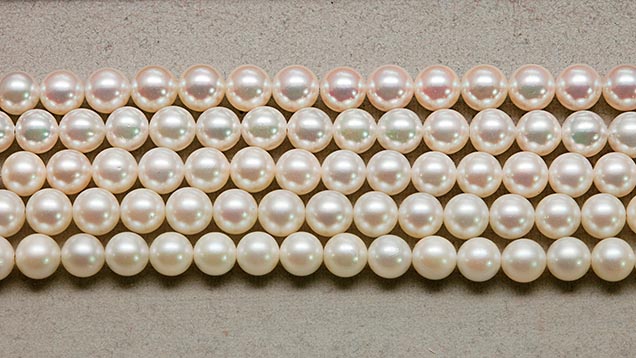

養殖真珠は自然の力で作られる“現代の主流”

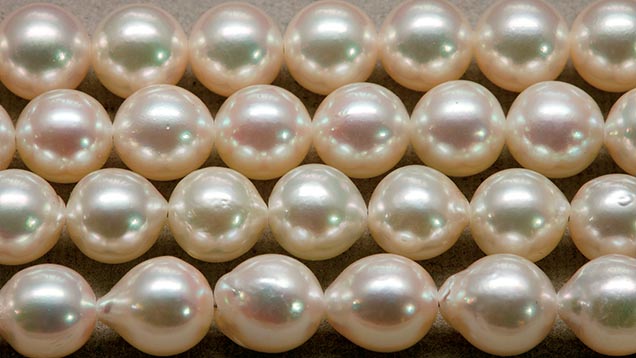

養殖真珠は、人の手で貝の中へ核や外套膜の一部を入れ、真珠層が形成されるのを待つ方法で作られます。人工的に始まるものの、その後は貝自身の生理作用によって真珠層が分泌されるため「自然の力で作られる本物の真珠」といえます。

※GIAでも「養殖真珠は本物の真珠である」と明言されています。

1900年代初頭に日本で開発された養殖技術は現在では世界中に広まり、アコヤ真珠・黒蝶真珠・白蝶真珠・淡水真珠など、種類や色合いの異なる真珠が生産されています。これらはすべて貝の種類や生息環境によって特徴が変わり、光沢(テリ)や色の深み、層の厚さなどが価値を左右します。

また、養殖真珠は品質が安定しており天然に比べて入手しやすいのが特徴です。真珠の需要を支えているのはこの養殖技術であり、今日、市場に流通する真珠のほぼすべてが養殖によるものです。まさに現代の真珠文化を築いた主役といえるでしょう。

ただし、養殖真珠はあくまで養殖であり、「天然」や「ナチュラル」の表記をすることはできません。

関連記事:真珠の歴史を振り返る!「日本人が開発した真珠養殖」編

模造真珠は人工素材で作られた“似せ物”

模造真珠とは、ガラスやプラスチックなどの人工素材を芯にして、パール調の塗料を重ねて作られた“見た目だけが真珠に似た装飾品”です。

「人工真珠」「イミテーションパール」「フェイクパール」などと呼ばれますが、自然の貝から生まれる真珠とはまったく異なる存在です。鑑別機関でも「模造真珠」として区別され、養殖真珠や天然真珠とはまったく別カテゴリーとして扱われます。

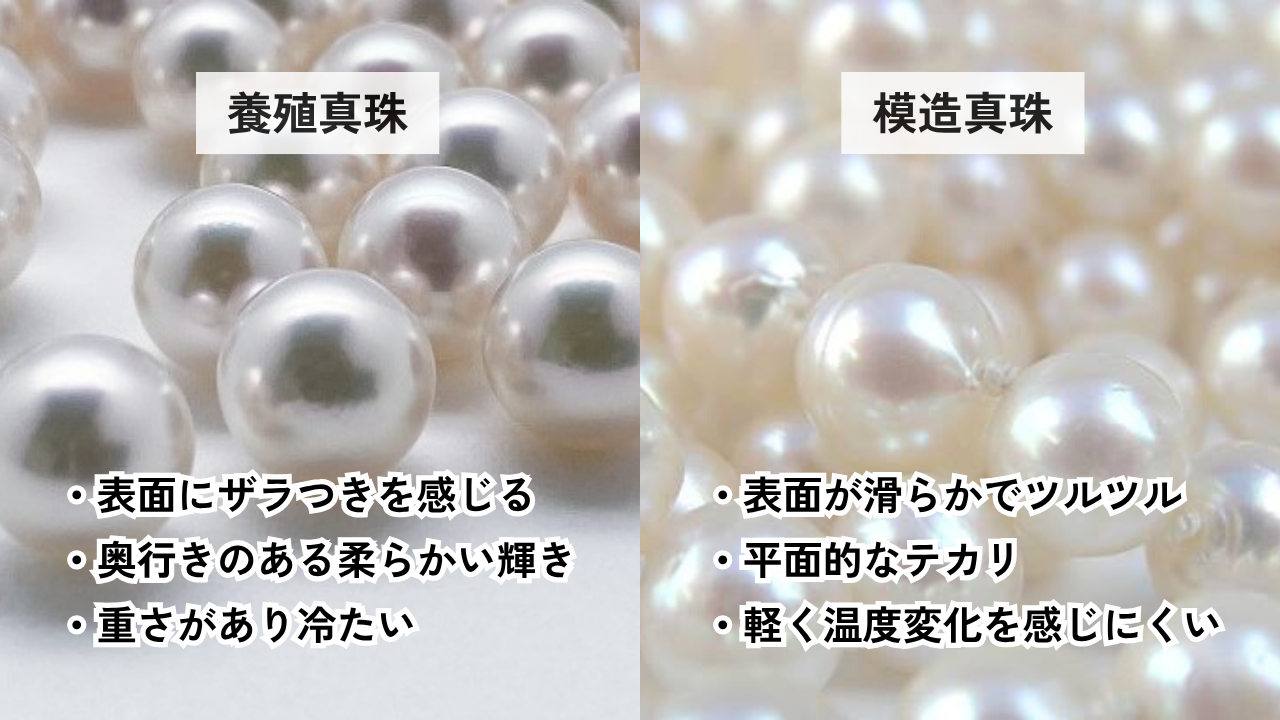

模造真珠は真珠層を持たないため、光沢の質感が浅く、角度を変えても深みのある輝き(テリ)が感じられません。また、表面の塗膜がはがれることがあり長期使用では劣化しやすい特徴もあります。

一方で、模造真珠は価格が非常に手頃でサイズや色のバリエーションも豊富です。そのため、ファッションジュエリーやコスチュームアクセサリーとして人気が高く、普段使いやイベント用に気軽に楽しめるアイテムとして広く親しまれています。

あなたの真珠はどのタイプ?簡単チェック

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 鑑別書・光沢・重さで見分ける基本ポイント

- 模造真珠を見抜く3つのコツ

手元の真珠が「天然」「養殖」「模造」のどれに当たるのかを、自分である程度見分けることは可能です。鑑別機関に依頼するのが最も確実ですが、日常的なチェックでも特徴をつかめます。ここでは真珠を見分ける際の基本的なポイントを整理し、模造真珠を見抜くための簡単なコツも紹介します。

鑑別書・光沢・重さで見分ける

真珠の種類を見分けるうえでまず注目すべきは「鑑別書の有無」です。鑑別書には真珠が天然か養殖か、処理の有無などが明記されており、信頼できる宝石鑑別機関(GIA・中央宝石研究所・真珠科学研究所など)が発行したものなら、確実な判断材料になります。

次に見るべきは光沢(テリ)です。養殖真珠や天然真珠は、光を受けた際に奥行きのある柔らかな輝きを放ちます。対して模造真珠は表面の塗装による単調な反射が多く、鏡のような不自然なテカリを感じることがあります。

手に持ったときの重さや感触も判断のヒントになります。天然や養殖の真珠は比重が高く、触れるとひんやりとした冷たさがありますが、模造真珠はプラスチックやガラス製のため軽く、温度変化を感じにくい傾向があります。これらを総合的に確認することである程度の見分けが可能です。

模造真珠を見抜く3つのコツ

模造真珠は見た目がよくできているため、ぱっと見では本物と区別がつかないことがあります。ここでは、自宅でもできる簡単な見分け方を3つ紹介します。

1.表面をこすって感触を確かめる

本物の真珠(天然・養殖)は、微細な結晶層によるわずかなザラつきを感じます。一方、模造真珠は塗装面が滑らかでツルツルしています。触って感触の違いを確かめるのが簡単な方法です。

2.穴の断面を観察する

ネックレスやピアスなどで真珠に穴が開いている場合、断面の仕上げが判断材料になります。天然・養殖真珠では、真珠層が何層にも重なって見えるのに対し、模造真珠では塗膜が一層のみで、芯の素材(ガラスやプラスチック)が透けて見えることがあります。

3.光の反射を確認する

本物の真珠は光の角度によって複雑な反射を生み、奥行きのある輝きが見られます。模造真珠は反射が均一で、どの角度から見ても平面的なテカリになります。

これらのチェックを行えば、自宅でも簡易的に模造真珠を見抜くことができます。ただし、最終的な判断は鑑別機関に依頼するのが最も確実です。

真珠の価値を決める3つの基準

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- テリ(光沢)・マキ(真珠層)・形

- 天然と養殖の価値は違うが、模造だけは別物

- 主要な4種の真珠 特徴と評価の違い

真珠の価値は見た目の美しさだけでは判断できません。

専門の鑑別機関や市場では「テリ」「マキ」「形」の3つを中心に、サイズや色、産地など複数の要素を総合的に評価します。

天然と養殖では形成過程が異なるものの、評価基準は基本的に共通しています。ここからは真珠の価値を左右する主な3つの基準を順に見ていきましょう。

テリ(光沢)・マキ(真珠層)・形

真珠の価値を判断するうえで最も重要とされるのが「テリ(光沢)」です。テリとは、真珠表面で反射する光の美しさと、内部で層が重なり生まれる奥行きのある輝きを指します。強く澄んだ光沢を放つ真珠ほど高く評価されます。

次に重視されるのが「マキ(真珠層の厚さ)」です。真珠層は、貝が分泌するアラゴナイトとコンキオリンが何層にも重なって形成された部分で、層が厚いほど耐久性や光沢の深みが増します。マキが薄いと輝きが弱く、経年による劣化も早くなる傾向があります。

最後に「形の美しさ」も重要な評価軸です。真円に近い形ほど価値が高いとされますが、近年は個性を楽しむバロック(不定形)やドロップ型なども人気があります。これら3つの要素が高いレベルでそろうほど、真珠の価値は格段に上がります。

天然と養殖の価値は違うが、模造だけは別物

天然真珠と養殖真珠は、形成の過程こそ異なりますがどちらも本物の真珠として評価されます。(GIAでも養殖真珠は「本物」と定義されています。)天然真珠は偶然に生まれるため希少価値が高く、市場で見られる天然真珠はほとんどがアンティークのものです。

一方、養殖真珠は人の手で核を入れて形成を促すものの、その後は貝の自然な作用によって生成されます。現在、宝飾品市場で流通する真珠の大半は養殖真珠です。

対して、模造真珠は「別物」として扱われます。模造真珠は人工素材で作られた外観上の“ニセモノ”であり、宝石としての市場価値はありません。天然・養殖・模造を正しく区別することは、真珠を適正に評価する第一歩といえるでしょう。

4種の真珠とそれぞれの価値を比較

真珠の価値は前述のテリやマキの美しさだけでなく、サイズ・色・産地によっても大きく左右されます。代表的な真珠としては日本産のアコヤ真珠、南太平洋で採れる黒蝶真珠・白蝶真珠、そして中国産の淡水真珠があります。それぞれの特徴と評価基準を整理します。

■ アコヤ真珠(Akoya Cultured Pearl)

一般的に「真珠」と聞いて最もイメージされる、小粒で整った白い真珠。

日本・中国・ベトナムなどで生産。

繊細で上品な光沢が特徴。

通常は6〜8mm前後が多く、9mmを超える大粒は希少で高く評価される。

■ 黒蝶真珠(Tahitian Cultured Pearl)

タヒチ近海で採れる、深いグレーやグリーンなど神秘的な色合い。

サイズは8〜14mmが一般的で、16mmを超えると非常に希少。

天然の色が豊富で、一粒ごとに個性が異なる。

関連記事:オケージョンもカジュアルもおまかせ!タヒチパール(黒蝶真珠)の魅力

■ 白蝶真珠(South Sea Cultured Pearl)

主にオーストラリアやインドネシアで採れる大粒真珠。

8〜20mmが一般的で、15mm以上は特に高価。

色は白からゴールド系まで幅広く、華やかで気品のある輝きが特徴。

■ 淡水真珠(Freshwater Cultured Pearl)

主に中国で生産される、カジュアルで多彩な真珠。

サイズは4〜10mmが中心で、12mm以上は希少。

柔らかく優しい色合いが多く、バリエーションの豊かさが魅力。

それぞれの真珠は産地や形成環境によって個性が異なります。サイズ・光沢・色合いのバランスが取れた真珠ほど高い評価を受けやすく、同じ種類でも品質次第で価値が大きく変わる点が真珠の奥深さです。

まとめ

- 天然真珠は自然の偶然によって生まれる希少な存在、市場にはほとんど流通していない

- 養殖真珠は核入れ以降は貝の自然な働きで作られる「本物の真珠」、現在の主流

- 模造真珠(イミテーション)は人工素材で作られた“似せ物”であり、天然・養殖とはまったく異なるカテゴリー

- 真珠の価値は「テリ(光沢)」「マキ(真珠層)」「形の美しさ」の3つが基本基準

- アコヤ・黒蝶・白蝶・淡水など種類によってサイズや色、産地による評価ポイントが異なる

真珠の世界は奥深く、言葉の違いひとつで誤解が生まれやすい分野です。しかし、仕組みと価値の基準を正しく理解すれば、「自分が持っている真珠はどうなのか?」を落ち着いて判断できるようになります。天然・養殖・模造の違いを知ることは、大切なジュエリーを守る第一歩です。これから真珠を選ぶときも、安心して自分らしい一品に出会えるはずです。

未来宝飾マガジン編集部 監修

大切な真珠、少しでも高く売るならジュエリーオークション買取へ

真珠を高く、安心して売りたい方は、未来宝飾MARKETの「ジュエリーオークション買取」にお任せ下さい。お送りいただいた商品を、お客様に代わってオークションへ出品します。送った後はお家で落札結果を待つだけ!

複数のバイヤーが競り合う「オークション形式」なので、より高値での売却が期待できます。色々な買取サービスを比較して、一番高い値段をつけるお店を探す必要はありません!

「ジュエリーオークション買取」のメリット

- 複数の業者が競り合うから価格が伸びる

- 相場が分からなくても買い叩かれない

- フリマアプリと違って出品・価格交渉のわずらわしさが無い

- 「希望落札価格」を設定できる

3つの安心ポイント

- 鑑別書が無くても必要に応じて無料手配

- 査定・返品送料・キャンセル料0円

- やりとりはLINEで完結!結果を待つだけ

関連記事

- パールの需要が世界で急増!人気の理由と生産が追いつかないワケ

- 光沢が無いパール!レア度が高い「真珠層を持たない真珠」とは?

- 冠婚葬祭だけじゃない!カジュアルに身に着けるパールリング

- アーガイル鉱山閉山によるピンクダイヤモンドの行方と価値は?

- オパールにはどんな種類がある?基本の8種を解説!

- ヒスイとは?二種類のヒスイの違いと人工処理の種類、分類を解説